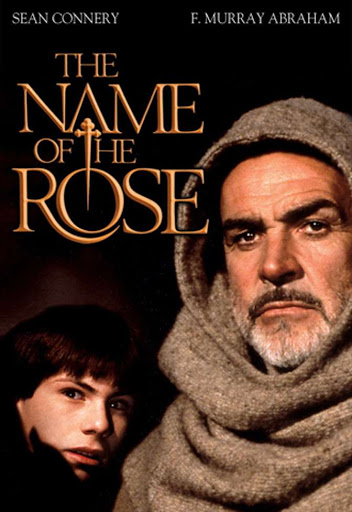

이성과 종교는 무엇인가? 이성과 종교는 수반되는가? 아니면 상반되는가? 이 영화를 보고 신은 무엇이고 종교는 무엇인가? 그리고 인간은 무엇인가? 라는 생각이 느껴졌다. 영화 전반은 중세시대 기독교 사상이 지배적이였던, 한 수도원에서 벌어지는 미스터리한 사건을 통해 이야기를 전개하고 있다. 스토리를 간략하게 정리하자면 고대의 책들을 보관하고 있는 중세 어느 수도원이 이야기의 배경이다. 전반적인 흐름은 수도원에서 도서관으로, 도서관에서 화형장으로 화형장에서 불타버린 수도원을 마지막으로 마무리된다. 세부 스토리는 수도원 안에서 벌어지는 끔찍한 연쇄 살인사건에 대해 윌리엄 신부라는 인물을 중심으로 사건을 파헤치며 이야기가 전개 된다.

윌리엄 신부는 인간의 지식과 이성으로 진리를 파악하고 실존에 도달할 수 있다고 주장하는 이성적 신념을 가진 사람이다. 그의 제자 멜크의 아드조도 마찬가지로 윌리엄 신부의 사상을 따르며, 그를 보좌한다. 그 반대에는 도서관과 신앙의 진리를 보호하는 늙은 호르헤 신부가 있다. 그는 신만이 모든 것을 알고 있으며, 인간은 나약하고 어리석다고 생각하며 수도원 내에서의 가벼운 웃음조차도 허락하지 않는 기독교 주의자라고 볼 수 있다. 윌리엄신부와 호르헤 신부는 서로 반대되는 사상을 가졌으나, 공통점은 같은 종교를 믿으며 서로 다르게 해석하며 삶을 살아간다는 것이다. 그 둘 사이에 윌리엄의 제자인 아드조가 끊임없이 자신의 나약함과 인간의 불완전한 본질에 고뇌하며 두 사상 사이에서 혼란을 겪는 인물로 묘사되고 있다. 이렇듯 서로 다른 세 사람이 있는 수도원에서는 살인사건이 벌어지는데, 당시에는 금서로 여겨지는 아리스토텔레스의 ‘시학’이라는 책에 호르헤신부가 독을 뭍혀놓아 책을 본 사람들을 모두 죽게 되었다. 호르헤가 살인을 저지르게 된 이유는 아리스토텔레스의 시학이 교육적 가치가 있고 선을 지향한다고 말한 “웃음”이 인간을 타락시키고, 웃음을 알게 되면 신을 경배하지 않게 될 것이라는 그의 두려움 때문이었다. 즉, 당시 중세 시대에 어쩌면 미묘하게 반대되는 사상인 아리스토텔레스의 인간 중심적사상은 기존 신학을 뒤집어 엎을만한 큰 위협으로 여겨졌던 것이다.

이 부분에서 흥미로웠던 점은 신학을 숭배하며, 신학의 가르침으로 인간들을 이롭게 하고자 하는 수도원의 정신이 자신들과 맞지않는 이념 때문에 인간을 타락시키고 살인까지 저지르게 만드는게 모순이라고 느껴졌다. 신성시 되는 신학이 오히려 사람을 죽이는 원인으로 변한 것이다. 즉 자신과 이념 및 사상이 맞지 않다고 사람을 죽이거나 반대되는 사상을 가졌다고 무참하게 인간을 독살하거나 마녀사냥으로 화형시킨다는 점에서 당시 종교가 참으로 아이러니하다는 생각이 들었다. 결국 종교는 인간을 위한건데, 인간에게 해를 가하면서까지 자신들의 신념과 생각을 지켜야 하는가 라는 생각이 들었다. 이에 관련하여 추가적으로 아리스토텔레스의 신학에 대한 사상을 서술해보자면 아리스토텔레스의 신학사상과 논리는 다음과 같다. 신은 목적을 가지고 순수한 사고로 행복으로, 그리고 자아실천으로 영원히 존재한다고 보았으며, 만물은 신의 사랑에 의해 작동하기 때문에 모든 행위의 최종적인 원인이라는 것이 그의 주장이다. 아리스토텔레스에게 신이란 태초에 우주라는 거대한 바퀴를 만든 사람으로서 그의 아이디어에 의해서 거대한 바퀴와도 같은 우주 안에서 인과 법칙을 따라 운동이 일어난다. 신은 마치 바퀴를 만든 사람처럼 부동 유동자라는 점이 그의 주장이다. 즉 원인 그 자체이고 형상에 존재하지 않는다는 점에서 아리스토텔레스의 인과 논리 중 가장 최상위에 존재하는 것이 바로 신인 것이다. 이러한 맥락을 공부하면서 영화를 보았을 때 중세 교회와 주교들의 눈에서 문학을 포함한 예술 전반에 대한 생각을 엿볼 수 있었다. 웃음과 더불어 예술은 바로 그 본질 자체가 악마적이고 하나님으로부터 인간을 돌아서게 만든다고 본 것이다. 즉, 범접 불가능한, 깨져서는 안되는 자신들의 이념에 사로잡혀버린 것이다. 하지만 그렇다고 문화 자체를 막지 않았다. 수도원이나 수사들은 자신들만의 정보를 필터링하여 대중에게 자신들의 문화를 전파시켰다. 즉, 이는 곧 권력의 부패와 정보의 독점으로 연결되어 후기에 종교개혁이라는 크나큰 사건이 발생하게 되는 원인이 되어 버린 것이다.

장미의 이름은 전체적으로 폐쇄적인 정보와 이념에 사로잡힌 사람들이 어떻게 무너지는지, 그리고 이러한 이념에 중간에 있는 나약한 인간들의 모습들도 가감 없이 보여준다. 영화를 보고나서 최종적으로 느낀 생각은, 큰 그림을 보지 못한 채, 하나에 사로잡히면 파멸이라는 점을 감독이 이야기하는 것 같았다. 이슬람 극단주의 종교주의자들이 테러를 발생시키는 것이나, 좌파나 우파들이 개개인의 권력을 위해 거짓정보를 흘리거나 발생시키는것등등 현재 발생하고 있는 모든일들을 영화에 빗대어 생각해보면 세상은 어쩌면 정신적으로는 중세시대와 크게 다르지 않다고 느꼈다. 코로나로 인해 혼란스러운 세상을 살고 있는 우리 세대에 있어서 집단적 광기보다는 개개인의 신념과 가치관을 인정하고 존중해주는 것이 아름답다고 느끼게 만드는 좋은 영화였다.

'책 영화 후기' 카테고리의 다른 글

| 01_하라켄야의 '디자인의 디자인'을 읽고 (0) | 2023.09.25 |

|---|---|

| 02_사탄의 베이비 시터를 보고 (0) | 2020.12.16 |